Slavistica Vilnensis ISSN 2351-6895 eISSN 2424-6115

2024, vol. 69(2), pp. 171–178 DOI: https://doi.org/10.15388/SlavViln.2024.69(2).12

In memoriam Генадзь Апанасавич Цыхун (30.10.1936 – 18.10.2024)

Henadz Apanasavich Tsykhun (10/30/1936 – 10/18/2024)

Abstract. Henadz Apanasavich Tsykhun, one of the most famous Belarusian linguists, Doctor of Philology (1982), Professor (1996), Chief Researcher at the Yakub Kolas Institute of Linguistics of the National Academy of Sciences of Belarus, Vice-President of the International Eurasian Academy of Sciences (1994–1995), Vice-President of the International Association of Belarusianists (1994–2000), died on October 18, 2024. The editors of the journal Slavistica Vilnensis expresses sincere condolences to the family and friends of the professor, his many students and colleagues.

Keywords: Henadz Tsykhun, Belarusian linguists, Slavic studies

Henadz’ Apanasavič Cychun (1936-10-30 – 2024-10-18)

Santrauka. Henadz’ Apanasavič Cychun, vienas žymiausių baltarusių kalbininkų, filologijos mokslų daktaras (1982), profesorius (1996), Baltarusijos nacionalinės mokslų akademijos Jakubo Kolaso kalbotyros instituto vyriausiasis mokslo darbuotojas, Tarptautinės Eurazijos akademijos viceprezidentas (1994–1995), Tarptautinės baltarusių asociacijos viceprezidentas (1994–2000), mirė 2024 m. spalio 18 d. Žurnalo „Slavistica Vilnensis“ redaktorių kolegija reiškia nuoširdžią užuojautą profesoriaus šeimai ir draugams, gausiems jo mokiniams ir kolegoms.

Reikšminiai žodžiai: Henadz’ Apanasavič Cychun, baltarusistika, slavistika

Copyright © 2024 Надежда Морозова. Published by Vilnius University Press. This is an Open Access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Licence, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original author and source are credited.

18 октября 2024 г. на 88 году жизни умер Генадзь Апанасавич Цыхун, один из самых известных белорусских лингвистов, доктор филологических наук (1982), профессор (1996), главный научный сотрудник Института языкознания им. Якуба Коласа Национальной академии наук Беларуси, вице-президент Международной академии наук Евразии (1994–1995), вице-президент Международной ассоциации белорусистов (1994–2000), доктор honoris causa Софийского университета им. Климента Охридского (2005), академик Македонской Академии наук и искусств (2009), почетный член Международного комитета славистов (избран в 2013 г. на Международном съезде славистов в Минске).

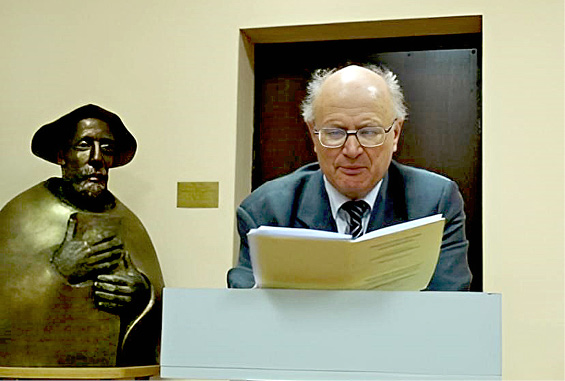

Г. А. Цыхун во время подведения итогов международной конференции

«Литовцы и славяне: взаимодействие языков и культур в истории и современности». Вильнюс, ноябрь 2008 г. Фото Е. Коницкой

Проф. Цыхуну принадлежит особое место в истории современного белорусского языкознания, поскольку в течение своей академической карьеры он обращался к самым разным областям славистики. В поле его научных интересов были болгаристика, македонистика, балканистика в широком смысле, балто-славянские языковые связи, историческая лексикология, лингвистическая типология и теория литературных языков, диалектология и ареальная лингвистика, история славистики, а также отдельные области белорусского языкознания: этимология, языковые контакты, диалектология и диалектная лексикография, социо-, этно- и эколингвистика, компьютерная лингвистика и даже китабистика. Ему принадлежит около 350 научных публикаций, в том числе несколько монографий, изданных в Беларуси, Польше, Болгарии, Македонии, Сербии, Германии, России, Литве, Словакии и других странах. Относительно недавно в Минске были опубликованы два сборника его избранных работ: «Выбраныя працы: беларусістыка, славістыка, арэальная лінгвістыка» (Минск, 2012) и «Прастора мовы. Моўныя сувязі. Гісторыя слоў: выбраныя працы» (Минск, 2018).

Генадзь Апанасавич родился 30 октября 1936 г. в д. Кунцевщина Гродненского повета Белостокского воеводства (ныне Гродненский район Гродненской области Беларуси). Его отец Апанас Петрович Цыхун (1910–2005) – известный белорусский краевед, поэт, фольклорист, заслуженный учитель Беларуси, знаток и пропагандист научного наследия Е. Ф. Карского. Надо полагать, что личность отца, его широкие гуманитарные интересы и любовь к родному слову оказали существенное влияние на формирование молодого человека.

В 1937 г. семья Цыхунов переехала в Гродно. Как пишет Н. Шакун, в школе Генадзь писал стихи, участвовал в оформлении школьной стенгазеты и мечтал стать журналистом. По окончании средней школы в 1953 г. поехал в Ленинград поступить на факультет журналистики, но конкурс в тот год был настолько большим, что поступавшим даже в приемной комиссии предлагали пробовать свои силы через год. Однако «адзін выпадак радыкальна памяняў ход падзей: незнаёмы хлопец, выпускнік таго факультэта, проста праходзячы міма, параіў: “Ідзі вывучы лепш якую-небудзь мову, то будзеш мець на ўсё жыццё!” Так Генадзь Апанасавіч Цыхун апынуўся на славянскім аддзяленні і паступіў на балгарыстыку» [Шакун 2016, 399]. В 1958 г. он окончил филологический факультет Ленинградского государственного университета и получил диплом преподавателя болгарского языка и литературы. В 1958–1959 гг. работал в Институте языкознания Академии наук Беларуси (ныне Национальной академии наук Беларуси), затем поступил в аспирантуру на кафедру славянской филологии Ленинградского университета (1959–1961), где занимался под руководством известного болгариста и грамматиста Ю. С. Маслова, а в 1961–1963 гг. продолжил учебу как аспирант-стажер в Софийском университете (Болгария) под руководством болгарских профессоров С. Стойкова и Л. Андрейчина. В 1963 г. вернулся в Минск в Институт языкознания и проработал там в разных должностях до конца академической карьеры. В 1966 г. защитил кандидатскую диссертацию на тему «Синтаксис местоименных клитик в болгарском и македонском литературных языках», в 1982 гг. – докторскую диссертацию «Типологические проблемы балканославянского языкового ареала». Годом раньше эта хабилитационная работа была опубликована в Минске в виде монографии. В ней и ряде докладов по проблемам балканского языкового союза ученый по-новому определил понятия архаизма и инновации, центра и периферии распространения языковых явлений и т. д. Одним из важнейших выводов данной работы был тезис о наличии на территории Балкан нескольких инновационных центров, который опровергал традиционное представление о том, что Балканы представляют собой регион с единым центром всех новообразований. Существенно и то, что в монографии описан вклад отдельных языков в процесс «балканизации» южнославянского диалектного континуума.

Позже теоретически наработки в области балканистики, а также методы и приемы ареальной лингвистики исследователь будет успешно применять в описании белорусской языковой ситуации, а также типологии славянских литературных языков. Применительно к белорусской ситуации Цыхун отмечал, что диалектное членение отражает результаты генетической дифференциации, а ареальная структура показывает результаты интеграционных процессов внутри диалектной территории, на которой сформировался белорусский язык [Цыхун 1988].

Славистическое научное сообщество знает Генадзя Апанасавича и как специалиста по славянской (и белорусской) лексике и этимологии. Обращение к этимологии было вполне закономерным, поскольку с середины 1960-х годов в отделе общего и славянского языкознания Института языкознания под руководством Виктора Владимировича Мартынова началась подготовка к созданию «Этимологического словаря белорусского языка» (Этымалагічны слоўнік беларускай мовы; ЭСБМ). Молодой и перспективный ученый с базовым славистическим образованием активно включился в эту работу. В 1968–1975 гг. они вместе с Мартыновым организовали пять специализированных конференций, посвященных теоретическим вопросам белорусской этимологии и изучению отдельных белорусско-балтийских и белорусско-инославянских изолекс. По данным Н. Антропова, в этих научных встречах в общей сложности приняли участие представители научных центров из 10 стран (семь из них в то время были в составе СССР). Генадзь Апанасавич стоял у истоков создания ЭСБМ и отдал этому проекту более полувека своей научной жизни. Он является единственным белорусским лингвистом, который принимал активное участие в подготовке как первого, так и последнего из опубликованных на данный момент, т. е. 14-го, томов словаря. Следует добавить, что в 2010 г. именно благодаря усилиям Цыхуна работы над ЭСBM были возобновлены после почти десятилетнего перерыва. По подсчетам Н. Антропова, Цыхун как автор и редактор принял участие в подготовке и издании десяти (1, 2, 7–14 томах) из четырнадцати томов ЭСБМ, лично и в соавторстве написал более 9000 статей, многие из которых вошли в золотой фонд славянской этимологии1. Многие этимологические статьи Цыхуна сначала появлялись в разделе «Этимологические заметки» в журнале «Белорусская лингвистика», который он сам редактировал на протяжении многих лет [Антропаў 2024].

Не менее важное место в научном наследии Цыхуна занимает белорусская и, шире, славянская диалектология. Практически сразу же по возвращении в Минск он присоединился к полевым исследованиям Полесья, которыми руководил проф. Никита Ильич Толстой, и включился в лингвоэтнокультурологическое изучение этого славянского региона. Главнейшим результатом стало участие в подготовке и издании уникального пятитомного коллективного труда – «Туровского словаря» («Тураўскі слоўнік»; Минск, 1982–1987). Несмотря на проделанную огромную работу по отбору и обработке материалов для словаря, исследователь неоднократно подчеркивал, что языковой портрет Туровщины нельзя считать завершенным без лингвогеографической составляющей. В результате в 2016 г. как своеобразный итог туровских штудий под редакцией Цыхуна был опубликован «Лінгвістычны мікраатлас Тураўшчыны». Кроме материалов Атласа, за эти годы было написано несколько статей, в которых нашли отражение этнолингвистические взгляды автора как на историю отдельных слов и выражений, а также связанных с ними элементов традиционной духовной культуры, так и исторических судеб их носителей в целом.

Проф. Цыхуну не были чужды и экзотические для славистики темы. Так, он интересовался письменностью литовских татар и опубликовал несколько этимологических этюдов, посвященных происхождению некоторых лексем из текстов китабов, участвовал в международном проекте „Tefsir – projekt filologiczno-historycznego opracowania oraz krytycznego wydania tzw. tefsiru Tatarów Wielkiego Księstwa Litewskiego z 2. połowy XVI w. (pierwszego przekładu Koranu na język polski)“, инициированном Центром китабистики Торуньского университета. Он также ходатайствовал об открытии китабистического научного центра при НАН Беларуси. В результате в Институте языкознания был создан Центр востоковедения, в котором изучается и письменное наследие белорусско-литовских татар.

Значителен вклад проф. Цыхуна в изучение истории славистики и развитие славистической библиографии. Начиная с 1974 г., он совместно с другими коллегами публиковал годовые аннотированные обзоры белорусских лингвистических работ сначала в журнале «Rocznik Slawistyczny» (Краков, 1974–1988), а затем – в специальном библиографическом справочнике «Bibliografia językoznawstwa slawistycznego» (Варшава, 1995–2003; выпуски за 1992–1997 гг.), подробнее см. [Супрунчук 2012, 9–10]. Он также был членом комиссии по лингвистической библиографии при Международном комитете славистов2.

Проф. Цыхун активно интересовался не только теоретическими вопросами истории и этимологии белорусского языка, но современным состоянием белорусского литературного языка и социолингвистической ситуацией в Беларуси, занимался решением практических задач по укреплению статуса белорусского языка в обществе. В 1991–1993 гг. он был председателем Комиссии по упорядочению белорусского правописания при Обществе белорусского языка им. Ф. Скорины, в которую входили также Винцук Вячорка и Зьмицер Санько. В 1993–1994 гг. работал в составе Государственной комиссии по уточнению правописания белорусского языка под председательством народного поэта Нила Гилевича. В 1990-х гг. Цыхун возглавил терминологический отдел Национального научно-просветительского центра им. Ф. Скорины и уделял значительное внимание формированию белорусской терминологии.

Винцук Вячорка в заметке в связи со смертью Цыхуна писал в соцсети Facebook об активной гражданской позиции профессора и отметил любопытный факт, что Цыхун не боялся защищать традиционную белорусскую орфографию даже в суде: «Генадзь Цыхун падтрымліваў сваім навуковым аўтарытэтам працэс адраджэньня беларускае мовы ў яе багацьці, вяртаньня гістарычных традыцыяў. Ён старшыняваў у Правапіснай камісіі ТБМ, якая мела задачай знайсьці паразуменьне ў сытуацыі двух правапісаў. А калі над беларускай прэсай, якая выкарыстоўвала тарашкевіцу, навісла пагроза закрыцьця за гэта, Генадзь Цыхун 12 жніўня 1998 году пайшоў у Гаспадарчы суд Беларусі — і суд прыняў аргумэнты прызнанага экспэрта, прызнаў права на жыцьцё клясычнага правапісу» [Толькі пра мову, URL: https://www.facebook.com/groups/pramovu/posts/3795869927353994/].

Его живо интересовал феномен белорусской «трасянки» (см. сборник «Studien zur “Trasjanka”» (= Этюды о «Трасянке»; Ольденбург, 2013), изданный на немецком языке), он писал о «языковом конформизме» и «языковой диверсии» в Беларуси, одним из первых в Беларуси начал обсуждать проблемы эколингвистики и др.

Примечательно, что первая компьютерная программа по проверке белорусской орфографии также была создана при участии проф. Цыхуна в качестве консультанта. Программа поддерживала как современную, так и классическую (тарашкевица) орфографию, содержала модуль перевода текста из одной орфографической системы в другую. Кроме того, в Институте языкознания и Обществе белорусского языка им. Ф. Скорины под его руководством разрабатывались принципы создания корпуса белорусского языка [Супрунчук 2021, 10].

Нельзя не отметить огромную педагогическую работу Цыхуна. Более полувека, начиная с 1966 г., он работал на кафедре теоретического и славянского языкознания Белорусского государственного университета, читал ряд общеславистических и специальных курсов, в том числе по балканскому языковому союзу, преподавал практические курсы болгарского, а с 1991 г. и македонского языков. Также читал лекции в университетах Австрии, Германии, Болгарии, Польши, России, Сербии и др. стран, в течение десяти лет (1995–2005) в качестве гость-профессора работал в университете в Белостоке (Польша) и читал различные курсы по белорусскому и славянскому языкознанию. Долгое время был ученым секретарем и членом нескольких специализированных диссертационных советов, входил в состав Экспертного совета по лингвистике при ВАК Республики Беларусь. Под его руководством защищено несколько докторских диссертаций.

Несмотря на научную и педагогическую занятость, Цыхун всегда участвовал в общественной и культурной жизни Беларуси, читал публичные лекции, подготовил несколько научно-популярных работ, многократно выступал на радио и телевидении, в течение нескольких лет был председателем правления Ассоциации «Беларусь – Болгария».

Благодаря разносторонним интересам и глубине научных исследований проф. Цыхун был желанным гостем различных лингвистических форумов (в том числе участвовал в нескольких международных съездах славистов) и автором публикаций в научных изданиях в Беларуси и за рубежом, членом редколлегий многих славистических изданий. Тесные дружеские и научные контакты связывали Генадзя Апанасовича с Вильнюсом и литовскими славистами. В первую очередь, это многолетняя личная и научная дружба Генадзя Апанасовича и Валерия Николаевича Чекмана (Чекмонаса), начавшаяся еще во время работы последнего в Минске в Институте языкознания НАН Беларуси. Затем, после переезда Чекмана в Литву, Цыхун неоднократно бывал в Вильнюсе, участвовал в научных мероприятиях. Во-вторых, с 1999 г. он являлся членом редколлегии журнала Slavistica Vilnensis и активно участвовал в ее работе, а также опубликовал несколько статей на страницах нашего журнала.

Необходимо отметить, что именно благодаря поддержке Генадзя Апанасовича Цыхуна и проф. А. Д. Дуличенко (Тарту) в феврале 2004 г. была создана Литовская ассоциация славистов. Это стало важной вехой в истории литовской славистики. Юридическое оформление национальной ассоциации (комитета) обеспечило полноправное участие литовских славистов в деятельности Международного комитета славистов, работе специальных комиссий при Комитете и международных съездах славистов.

Редакция журнала Slavistica Vilnensis выражает искренние соболезнования родным и близким профессора, его многочисленным ученикам и коллегам. Светлая память о Генадзе Апанасавиче Цыхуне, выдающемся ученом, интересном рассказчике с превосходным чувством юмора и самоиронии, открытом и искреннем человеке, всегда готовом поддержать, подсказать и ободрить, навсегда останется в сердцах тех, кто его знал.

Покойтесь с миром, уважаемый Генадзь Апанасович!..

Литература

АНТРОПАЎ, М., 2024. Генадзь Апанасавіч Цыхун (30.10.1936 – 18.10.2024). https://philology.bsu.by/ru/news/faculty-news/2700-genadz-apanasavich-tsykhun-30-10-1936---18-10-2024 (Просмотр: 23.12.2024).

СУПРУНЧУК, М. В., 2012. Нястомны даследчык славянскага слова: нарыс пра Г. А. Цыхуна. In ЦЫХУН, Г. Выбраныя працы: беларусістыка, славістыка, арэальная лінгвістыка. Мінск: РІВШ, 7–10.

ЦЫХУН, Г. А., 1988. Арэальная тыпалогія славянскіх моў: Прынцыпы і напрамкі даследавання. Мінск.

ШАКУН, Н., 2017. Генадзю Апанасавічу Цыхуну – 80 гадоў, Slavistica Vilnensis, 61. 397–400. https://doi.org/10.15388/SlavViln.2016.61.10655

Bibliography (Transliteration)

ANTROPAЎ, M., 2024. Genadz’ Apanasavіch Tsykhun (30.10.1936 – 18.10.2024). https://philology.bsu.by/ru/news/faculty-news/2700-genadz-apanasavich-tsykhun-30-10-1936---18-10-2024 (Prosmotr: 23.12.2024).

SUPRUNChUK, M. V., 2012. Nyastomny dasledchyk slavyanskaga slova: narys pra G. A. Tsykhuna. In TSYKHUN, G. Vybranyya pratsy: belarusіstyka, slavіstyka, areal’naya lіngvіstyka. Mіnsk: RІVSh, 7–10.

TSYKHUN, G. A., 1988. Areal’naya typalogіya slavyanskіkh moў: Pryntsypy і napramkі dasledavannya. Mіnsk.

SHAKUN, N., 2017. Genadzyu Apanasavіchu Tsykhunu – 80 gadoў, Slavistica Vilnensis, 61. 397–400. https://doi.org/10.15388/SlavViln.2016.61.10655

Надежда Морозова

Lietuvių kalbos institutas, Vilnius, Lietuva / Institute of the Lithuanian Language, Vilnius, Lithuania

1 Начиная с 9-го тома, Цыхун был одним из редакторов ЭСБМ, а с 11-го тома стал его главным редактором.

2 Г. А. Цыхун был участником пяти комиссий при Международном комитете славистов: по истории славистики, по балканскому языкознанию, по славянским языковым контактам, по лингвистической библиографии и этимологической комиссии.