Slavistica Vilnensis ISSN 2351-6895 eISSN 2424-6115

2024, vol. 69(2), pp. 41–57 DOI: https://doi.org/10.15388/SlavViln.2024.69(2).3

Письма Петра Торчакова 2-й половины XVII века: тематика и графические особенности

Анастасия Рыко / Anastasiia Ryko

Tartu Ülikool, Eesti Vabariik / University of Tartu, Estonia

Email: anastasiia.ryko@ut.ee

ORCID iD: https://orcid.org/0000-0003-0006-7363

https://ror.org/03z77qz90

Аннотация. Статья посвящена анализу частных писем Петра Торчакова, сына ивангородского купца середины XVII в. Комплекс писем Петра Торчакова входит в неопубликованный архив Парфения Торчакова, хранящийся в Национальном архиве Эстонии, и состоит из 16 грамоток, написанных в 1661–1667 гг. Особое внимание в статье уделяется двум аспектам: тематике писем и их графическим особенностям. В письмах переплетаются деловые и бытовые сюжеты, отчасти также отражаются политические события того времени. Грамотки демонстрируют графическое разнообразие. Анализ графических вариантов букв и употребления графически парных букв позволяет разделить весь корпус грамоток на две части и соотнести эти графические системы с тематикой письма. Присутствие различных графических подсистем в текстах, написанных одним автором, позволяет предположить, что выбор стиля письма был сознательным решением, отражающим содержание текста. Этот вывод находит параллели в исследованиях книжной письменности XV–XVI вв., где также наблюдалась зависимость почерка от функции текста.

Ключевые слова: русская письменность XVII века, частная переписка, почерковедение, графические особенности, архив Парфения Торчакова, Национальный архив Эстонии

Letters of Peter Torchakov from the Second Half of the 17th Century: Themes and Graphic Features

Summary. The article focuses on the analysis of the private letters of Peter Torchakov, the son of a mid-17th-century merchant from Ivangorod. The set of Peter Torchakov’s letters is part of the unpublished archive of Parthenius Torchakov, stored in the National Archives of Estonia, and consists of 16 letters written between 1661 and 1667. Special attention is paid to two aspects: the thematic content of the letters and their graphic features. The letters not only intertwine business and personal matters, which is typical of correspondence during that period, but also partially reflect political events. In addition, these “gramotki” demonstrate graphic diversity. The analysis of the graphic variations of certain letters and the use of graphically paired letters makes it possible to divide the entire corpus of letters into two parts and associate these graphic systems with the thematic content of the letters. The presence of different graphic subsystems in texts written by the same author suggests that the choice of writing style was a conscious decision reflecting the content of the text. This conclusion finds parallels in book writings, where the dependence of handwriting on the function of the text was also observed.

Keywords: 17th-century Russian language, private correspondence, script study, graphic features, National Archives of Estonia

Petro Torčakovo laiškai (XVII a. antroji pusė): temos ir grafiniai bruožai

Santrauka. Straipsnis skiriamas privačių Petro Torčakovo, XVII a. vidurio Ivangorodo pirklio sūnaus, laiškų analizei. Petro Torčakovo laiškų rinkinys yra neskelbto Parfenijaus Torčakovo archyvo, saugomo Estijos nacionaliniame archyve, dalis. Jį sudaro 16 laiškų (1661–1667 m.). Analizuojami du aspektai: teminis laiškų turinys ir jų grafinės savybės. Laiškuose ne tik susipina dalykiniai ir asmeniniai reikalai, bet iš dalies atsispindi politiniai to meto įvykiai. Laiškuose matoma grafinė įvairovė. Tam tikrų raidžių grafinių variacijų analizė ir grafiškai suporuotų raidžių naudojimas leidžia padalyti visą raidžių korpusą į dvi dalis ir šias grafines sistemas susieti su raidžių teminiu turiniu.

Reikšminiai žodžiai: XVII a. rusų raštija, privati korespondencija, rašysenos studijos, grafiniai variantai, Parfenijaus Torčakovo archyvas, Estijos nacionalinis archyvas

Received: 11. 10. 2024. Accepted: 01.12.2024

Copyright © 2024 Анастасия Рыко / Anastasiia Ryko. Published by Vilnius University Press. This is an Open Access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Licence, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original author and source are credited.

1. Введение

Частная переписка имеет первоочередное значение для истории языка, так как она «отражает народную речь наиболее ярко и непосредственно» [Котков 1980, 155]. До нашего времени дошло изрядное количество частных архивов XVII – начала XVIII вв. с разных территорий [Панкратова 1969, 128], однако большая их часть принадлежит представителям дворянства, на долю же представителей купечества, посада и крестьянства, по подсчетам Б. Н. Морозова, приходится не более 10% всех текстов [Стефанович, Морозов 2009, 157]. Крупных комплексов частной корреспонденции на сегодняшний день известно немного; в основном это отдельные письма в составе семейного архива [Новохатко 2018, 14].

В Национальном архиве Эстонии хранятся документы, представляющие собой частную переписку ивангородского (нарвского) купца середины XVII в. Парфения Торчакова с родственниками и партнерами по торговле (Narva Muinsusselts; EAA.3287.1901; 1658–1667). Это несколько комплексов писем, каждый из которых написан одним человеком, что открывает возможности для изучения идиостиля автора. Архив не опубликован, однако он упоминается в работах историков [Стефанович, Морозов 2009, 157; Pereswetoff-Morath 2012, 120; Pereswetoff-Morath 2023]; несколько писем из этого архива проанализированы в работах [Нечунаева, Ваммус 2022; Vammus 2022].

В данной статье рассматривается корпус писем сына Парфения Петра Торчакова, родившегося около1643 г. [Pereswetoff-Morath 2010, 11]. Письма были написаны в 1661–1667 гг. Это 16 текстов (лл. 14, 18, 32, 33, 37, 44, 53, 54, 55, 72, 73, 103, 107, 124, 129, 175) разного объема – от 782 до 2616 знаков (без учета надписей на «конверте»).

Грамотки Петра Торчакова интересны тем, что, с одной стороны, это сугубо частная переписка сына с отцом, но, с другой стороны, Торчаковы – торговые партнеры, поэтому их переписка содержит и деловую часть. По тематике грамоток этой эпохи А. Кречмер противопоставляет частные и деловые письма, при этом отмечает, что можно говорить только о доминировании того или иного типа, так как в чистом виде эти два вида писем почти не представлены [Kretschmer 1998, 82]; обычно письма этого времени политематические [Новохатко 2018, 5]. Как далее показано в нашей статье, грамотки Петра Торчакова содержат не только деловые и бытовые сюжеты, но также иногда информацию, касающуюся политических событий того времени. Поскольку материал впервые используется в лингвистическом исследовании, содержательная часть грамоток приводится практически полностью2.

Нет никаких сомнений в том, что все письма Петра Торчакова написаны собственноручно, однако разные тексты имеют разные графические особенности. Известно, что разница в типах письма и почерка может быть связана с функциональной принадлежностью книжных текстов XV–XVI вв. [Корогодина 2022]. Можно предположить, что использование разных графических вариантов в частной переписке также не является случайным, а определяется сознательным выбором автора и тематикой грамотки. Целью статьи является описание разных графических систем в связи с содержанием грамоток, для чего вначале представим тематику писем.

2. Содержание грамоток Петра Торчакова

Письма Петра Торчакова написаны в указанный выше период в Стокгольме, где он проводил зиму с семьей или находился в поездке с отцом (лл. 33, 37, 44, 53, 55, 103, 107, 175), или в Москве, куда он был отправлен в «мальцы» (т. е. в обучение) к Адольфу Эберсу (лл. 18, 32, 54, 72, 73, 124, 129).

В грамотке 14 не указано, где находятся адресат и адресант, при этом она значительно отличается от остальных: это короткий текст (373 знака), структурно не соответствующий стандарту грамоток, так как этикетная формульная часть в ней отсутствует. Однако внешне она выглядит как обычное письмо – с указанием адресата на оборотной стороне и остатками сургучной печати. Текст начинается со слов «а будет с тем рюмистерем не мочно послат», что указывает на существование предшествующего текста, но заключительной формулы тоже нет, присутствует только подпись автора. Можно предположить, что либо начало письма было на отдельном листе и утрачено, либо этот текст – записка, написанная вдогонку неизвестному нам основному посланию.

Большая часть грамоток адресована Парфению («батюшку») или «батюшку и матушке» и отправлена в Ругодив (или в Нарву, в Ивангородский посад); две грамотки к отцу не имеют конкретного места назначения: «куда не прилучице» (л. 37) и «где он ни есть» (л. 72). Письма, адресованные только отцу, написаны в основном в Стокгольме в тот период, когда вся семья Парфения (сын Петр, жена Федосья, дочь Фекла и младший сын Иван) проводили там зиму. Грамотка 107, адресованная только матушке Федосье Ивановне, написана в Стокгольме, где Петр находился с отцом.

Всё содержание грамоток Петра Торчакова можно распределить по следующим темам: коммерция, обстоятельства жизни, политические события.

2.1. Коммерция

2.1.1. Из писем, где так или иначе затрагивается тема коммерции, монотематическим, чисто деловым, можно считать лишь одно – грамотку 103, содержащую два торговых сюжета:

ныне . едет послалник | к Москве и тут же едет с ним в дворянях рютмисть Элияс Ѳункь | да с ним же послан и Стекхолна малец товарища моево к Москве | и я бил челомь рютмистерю чтобы ѡн пожаловаль свес к Мос|кве табаку Клаусу путков десяток или полтора и ѡн яль|ся и как ѡн тебе сию грамотку ѡтдас и ты пожалуи гсдрь как ни моч|но промысли ѡ томь таваре у Юрии Тундеря или у Гарка Сюля | доброва агленсково тавару а я бгь дасть имь | буду платещикь || да еще я писаль к твоеи милости ис Колывани ѡ вюнах | да ѡб угрях да ѡ лоховины да ѡ вотках ино ты пожалуи | гдрь батющко буде мочно послат тут же вместе с послалником | и ты пошли хоти посули что за работу а будет не мочно послат | ино как пѡедет ресидентова жена к Москве и ты гдрь с неи | пощли как ни мочно а я тебе гдрь за то за все платещик3.

2.1.2. Грамотку 54, относящуюся к политематическим, можно считать преимущественно деловой: кроме рассказа о взаиморасчетах между купцами, Петр кратко сообщает московские политические новости, однако центральное место в повествовании занимает сюжет, связанный с коммерцией:

а что гсдрь писаль . ѡ Елистрахи что | заплатил за него в Стеколне пени сто семдесят | яѳимков свицких пени и я ему говорил и ѡн мне | напротив ѡтказал что не ѡ тем ди твои те денги | платил платил де за мяня Парѳеи Ергинь деве|носто яѳимков а не сто семдесят а я де ѡтцу твоему | ни в чемь не винен а что писаль ѡб Якове мален|комь что у Микляева быль и что есть долгу на | нем взят и ѡн ныне на Москвы и я ему говориль | чтоб добродетелю розделалсе и хотел . ево приставит | и ѡн в тех денгах не попираетце и бил челомь чтоб | я на нем пождал потому что ему и самому взятку || есть на людех и я видя ево бедность что ему нечим | платит и дал ему строку докол своево долгу не выде|рет а что писаль что есть взятку на Якове Белоусо|ве чтобы на нево бит челомь и я чаю что здес на Москве | суда на нево не дадут потому что ево здес нет будет ѡн | есть доложен ино мочно него бит челомь во Пскове.

2.1.3. Грамотку 72 лишь условно можно отнести к деловым: в ней не обсуждаются какие-либо конкретные торговые сюжеты. В ней Петр излагает свои жалобы на сложности в торговле:

и мне ныне кручиновато жит зде | на Москве потом что промыслу никакова | нет а долговь хозяиских ничево не могу достат | и выходит потому что все извелисе и ныне | что и есть у меня полтин пят шесть и я не веда|ю какова бы таваришку купит я писаль Митро|хи чтобы ѡн такую дружбу учинил которои та|вар у нас лавошнои купят почему и ѡн мне ни еди|ново слова н ѡтповеди не писывал.

2.1.4. Грамотка 73 преимущественно бытового содержания: Петр сообщает об отправке отцу сапог и рассказывает о своих планах. Деловой компонент минимален и сводится к краткому сообщению о курсе валют:

золотые | покупають здес на москве по .м. анг гривнои.

2.1.5. Грамотка 107 стоит особняком среди писем Петра. Она адресована не отцу (или «батюшку и матушке»), как другие письма, а матери Федосье Ивановне. Это письмо фактически имеет двух адресатов – Федосью Ивановну и Митрофана Клементеевича, видимо, помогавшему Парфению Торчакову в делах [Нечунаева, Ваммус 2022, 170]. В письме есть два формульных обращения – к матушке и Митрофану, поэтому по объему формульная часть превышает собственно информационную. Хозяйственные распоряжения и просьба «поберечь» дом обращены именно к Митрофану:

да пожалуи | Митроѳан Клеменьтеевичь . побереги нашего дому и пиши что | у вас в доме деетце да что я писал . тебе ѡб уздах будет у Ивана | не проданы и ты возми их себе . в лавку да продаи их как мочно | да и с тыхь уздь ѡстав себе хорошую узду потомь мало пишу | не ѡсуди што худо писано буду бит челомь за . твою работу |

2.1.6. Содержание грамотки 14, структурно весьма отличающейся от остальных, преимущественно деловое. Оно посвящено доставке товаров в Москву, но содержит и бытовую просьбу прислать седло и шабрак – седельную попону:

а будет с тем рюмистерем не мочно послат и ты | побеи челом Роману толмачу чтобы ѡн пожаловал | свель тот тавар собою к Москве как написано в гра|мотки а будет Клаус в Ругодиве и ты пожауи | пошли Кристоѳору Коку на свицкои дворь . | и ѡтпиши к нему грамотку чтобы ѡн тот то|вар принял и до меня бы у себя держал пока я | самь к Москве не буду.

Этикетные формулы во всех этих грамотках имеют упрощенную структуру, обычно меньше по объему, а почерк, которым они написаны, имеет свои особенности (см. далее).

2.2. Обстоятельства жизни

Содержание неделового характера в письмах Петра можно разделить на тематические группы: 1) сообщения о перемещениях и планах, 2) просьбы прислать что-либо, 3) жалобы на тяжелую жизнь (как правило, рассказы о болезнях членов семьи в грамотках из Стокгольма и жалобы на хозяина Адольфа Эберса в грамотках из Москвы), 4) оправдания – видимо, в ответ на упреки со стороны отца, 5) рассказы и сообщения о других людях.

2.2.1. Сообщения о перемещениях находим не только в грамотках преимущественно бытового содержания, но и в тех, где речь идет в основном о торговых делах:

а я чаю вскоре а буде домов в ыюле месеце или в августе | кончеѣ (л. 54об.);

а я гсдрь чаю по лету к троицы | или посли троицы домои буду и потомь чаю поеду в стеколно ѡт гсподина своего с мякотнымь | товаромь (л. 73);

да пиши . | пѡжалуи гѡсдар мѡи батюшкѡ . нам . ты ли будеш к нам суды . или нам к тебе . ехат а кондратеи ныне | вскѡре пѡедет пѡсле хиссѡва дни . и ѡн матушку гѡразнѡ пѡднимает сѡбѡю . инѡ мы и самы | не ведаем ехат ли нам вместе . или не ехат . и ты ѡтпиши гсдръ . мѡи батюшкѡ нам . ѡбѡ всем | тѡм деле вскѡре (л. 175).

2.2.2. Просьбы прислать или передать с кем-нибудь какой-либо предмет или сообщения о посылке какого-либо предмета обычно не составляют самостоятельного письма (хотя такие случаи тоже есть, см.: грамотка 124), а присоединяются к сообщениям делового или бытового характера:

да бию челѡм пѡкѡрнѡ твѡеи | милѡсти гсдар батю.шкѡ Парфене Исакѡвич как мѡчнѡ купи шляпу не гаразнѡ дѡрѡ|гю . яфимкѡв . в шест . свиц . или в руб серебряных денек а я тебе гсдрю . мѡему буду плате|шик а тую шляпу пѡшли с нашими извѡшиками к Мѡскве на свицкѡи двѡр . кѡтѡрые | в Ругѡдив с юхтями пѡсланы (л. 124);

да ѡтпищи гсдрь батющка в Колыван Ганц Ѡму | чтобы прислаль тебе седло мое да шабрак лазу|ревои с серебрянымь галуном (л. 14);

да писаль ты | ко мне гсдрь батющко ѡ сапогах и я послаль к тво|еи милости сапоги лазуревые с Романом Денисе|вымь сномь толмачемь и ты изволь гсдрь принят | у нево Романа (л. 73).

2.2.3. Жалобы на тяжелую жизнь можно определить как главную составляющую писем Петра отцу.

2.2.3.1. Грамотки 37, 53, 55, 175, присланные из Стокгольма, написаны, видимо, в один год в небольшом промежутке с января по апрель. Они относятся к тому периоду, когда Парфений оставляет семью (жену Федосью, дочь Феклу и сына Ивана, видимо, еще малолетнего) на зиму в Стокгольме и присылает к ним старшего сына, чтобы тот о них позаботился. Петр постоянно жалуется на недостаток еды и болезни членов семьи:

а у нас гсдар батюшк | ныне на мале и пит и естъ а здес ныне зде всячина дѡрѡга и мы и сами не не ведаем | как нам дѡ тебя прѡжит (л. 37);

а кабы ты меня не пѡслал | в Техѡлнѡ к матери инѡ бы матъ и з гѡлѡду умеръла инѡ ты пѡжалуи гсдар | мѡи батюшкѡ как ни мѡчнѡ для христа как ни мѡчнѡ бываи у нас уже мы с кручины | да слезъ ѡдва живы хѡдим (л. 37);

да штѡ ты пѡслал | гдар мѡи батюшкѡ бѡчку угреи сѡ мнѡю инѡ | тых угреи я не дѡстал ни единѡгѡ угря ѡне самы | меж себе рѡзделили те угри а Григѡреи дал тестю | четвертинъку . угреи а другую самъ взял и ны|не у нас нит рыбы никакѡи ѡкрѡме салакуши сѡле|нѡи (л. 53);

и мы и самы не ведаем как нам прѡ|быт и прѡжит ся зима а матушка ныне на силу | ѡмѡгласе лежала .г. недели гѡразнѡ бѡлна а Ван|ка тѡже немѡже ѡдва живъ и мы и самы не веда|емь как нам прѡжит (л. 53);

а бдет вѡспѡмянеш . | прѡ наше . убѡгѡжишествѡ. инѡ у нас не гѡразнѡ здѡрѡвѡ . Фекла . | да Танка гѡразнѡ немѡгут еше Ванка не так может . а Фекла блис|кѡ духѡвна уже . и мы и сами не ведаем . как нам прѡжит (л. 55);

да Фекла гѡразнѡ неможе . ины жѡнка личит ею . Ванка да Фекла ныне . | ѡгѡлели . и ѡбѡсели . што стыднѡ . и на улицу пѡказаце . и все тебе люди смеюце и гѡвѡрят | и гѡвѡрят штѡ ты нас бедных на такѡе дѡлгѡе . время пѡкинул . на чужие далние стѡрѡны (л. 175);

ныне хѡзяева гѡразнѡ кручинѡваты || на нас . и не хѡ.тят ѡтселева вѡн вупустит . и ты пиши к ним | штѡб ѡне пѡжалѡвали ѡтпуститили б с ыным людьмы вместе (л. 33–33об.).

2.2.3.2. Большая часть грамоток из Москвы написаны в период, когда Петр Торчаков был в обучении («в мальцах») у Адольфа Эберса (Эбершильда), в 1645–1656 гг. управлявшего шведским двором в Новгороде, а в 1660-е гг., будучи шведским представителем (комиссаром) в Москве, жившего там на шведском дворе [Форстен 1898, 93; Селин 2015, 336; Коваленко 2007, 543]. О намерении Парфения отдать Петра Торчакова «в мальцы» к Эберсу упоминается в одном из писем, написанных в Стокгольме:

да слышел я гсдар бат.шкѡ . парьфени исакѡвич | штѡ ты пѡехал вѡ пскѡв ѡт адѡлфа . да ѡт ѡлуферя тѡрьгѡват | а меня ѡтдал им . на .г. гѡды (л. 33).

В одной из грамоток Петр просит отца написать Эберсу с просьбой его «жаловать и беречь»:

да пиши гсдар батю.шкѡ парфенеи . | исакѡвич кѡмисару адѡлфу иванѡвичу мяня пѡследневѡ свѡе|гѡ чтѡб ѡн жалѡвал берег и милѡстию . своѡею . милѡвал и ѡберегал | ѡт всяких врагѡв . и супѡстатѡв (л. 32).

Другая грамотка полностью посвящена описанию тяжелой жизни «в мальцах» у Эберса:

а кѡмисар . Адѡлфь . Иванѡвич кручунѡват . на тебя . гсдна | батюшкѡ и на меня великую . шко[т]у возлагает . чтѡ ты гсдар батю.шкѡ писал к не|му штѡ ѡн меня в кѡнюхах . держит . и ѡглѡблях ежу . и написал на меня гѡраз|нѡ ѡ тѡм . куручинице . и велел писат тебе гсдар батюш.кѡ . чтѡбы ты ему | впред таких . речеи не писал . чтѡбы впред писал ѡ дѡбрѡте а не ѡ сспѡре | и ѡнь мне и сам гѡвѡрит я дискат . и сам служил . у тѡргѡвѡвѡ челѡвека .и. лет . | в малцах . затем де я нынечава . не в бесчестии . нѡ и в чести . такѡв же штѡ . де | и батю.шкѡ твѡи . || да велел писат тебе гсдар батю.шкѡ парфенеи | исакѡвич . чтѡб . ты извѡлил мне у невѡ еше ѡстаце гѡды на три или на .д. | и мне у невѡ не ис чевѡ жит стѡл дѡлгѡ уже я и так . с кручины ѡдва жив вѡлѡчю|ся и ты пиши ему гдрар батю. парфене исакѡвич штѡ де я . и такь служу другѡи | гѡд (л. 18–18об.).

2.2.4. Отдельную тематическую группу составляют письма-оправдания Петра Торчакова, видимо, в ответ на упреки отца, которому другие люди сообщали о неподобающем поведении сына в Стокгольме.

Грамотка 44 целиком состоит из таких оправданий по поводу двух эпизодов, о которых было сообщено Парфению и причастность к которым Петр отвергает:

да штѡ ты писал гдрь мѡи батюшкѡ пѡследънему рабу свѡему | не смея нарешися сын . твѡи . петка . штѡ я хожу изъ лавки пѡ кабакам | и пѡ блядям . завсехды и нѡчъю и днем и хѡжу в нѡвѡмь плате и тѡ ест | неправда . и лош . а кѡтрѡи . тебе писал . гѡвѡрил . и тѡвѡ я челѡвека . | держу за вѡра за блядина сына . за тѡ штѡ ѡнъ на меня такую | велику сказал . и сѡлгалъ . неправду и не видечи нигде и не пѡимавши | такие слѡвеса гѡвѡрит такѡи недѡбърѡи челѡвек и неправеден муж;

да штѡ тебе гсдар мѡи батюшкѡ парфене исакович сказывал | ѡнъдрюха мѡсквитин што я рѡзбил часы инѡ тѡ ѡнъ сѡлгал штѡ | недѡбрѡи челѡвек и не праведнѡ сказал . те ѡн сам часы напивши | рѡзъбил а сказал на маня напраснѡ.

В грамотке 33 Петр опровергает сведения о том, что он был посажен «в худую тюрьму», и рассказывает о своем тюремном заключении:

а другая статя штѡ ѡн гѡвѡ|рил штѡ я быттѡ пѡсажен в такую худую тюрму а Григѡреи в дру|гую . и тѡ ѡн сѡлгал штѡ не дѡбрѡи . челѡвек и тую пѡру . уже ѡн и не был | я сидел у Кристѡвѡлниj [?] .г. недели .г. дни и .г. нѡчи . на Сидѡрьмал|мы4. вѡрѡтах . и нынеча . я хѡжу на вѡли штѡ дѡбрѡи челѡвек . а сижу | в ѡпь.чеи . лавки5.

2.2.5. В грамотках Петра часто упоминаются другие люди. Если речь не идет о сугубо торговых делах, то это люди, близкие к семье Торчакова. Выше уже говорилось о Митрофане Климентьевиче Чивирове, который, видимо, управлял делами Парфения во время его отъездов. Также упоминаются Григорий Осипович Ровнов и его жена Татьяна Федоровна6, Петр Павлович Белоусов7 и его сын Лаврентий8.

а Григѡре гѡразнѡ на тебя сердит не ведѡмѡ для чевѡ да и на нас сердит | гѡразнѡ и меры нет еше Петры Павлѡвичъ ѡнъ нас бережет (л. 37).

а здес слышел я ѡт человека | што петра павловича не стало и я тому не иму | веры толке не стало ино ему вечная памят а бу|де живь великое челобите и сыну ево левонтею | тако же поздравление (л. 72об.).

В переписке Торчакова неоднократно упоминается также известный новгородский купец Петр Микляев9.

ѡт мартина яковлевича тебе гдрь батюшко | великое челобите ѡт петра микиѳоровича миля|ева с плачемь великое челобите . послали ево | в сылку з женою и детми и со вьсемь домомь . | в казан на вечное жите а по ѡѳонасия да по | алексея послали грамоту великии новь|город чтобы их туды же . послат женами и з дет|ми не вечное жите (л. 72об.)

2.3. Упоминания о политических событиях

Поскольку нарвские купцы, живя на пограничной (и спорной в тот период) территории, занимались не только торговлей, но и общественной деятельностью, политические события, связанные со взаимоотношениями Швеции и России, не могли не затрагивать их личных интересов. Упоминания о событиях общегосударственного характера есть в некоторых грамотках Петра Торчакова, написанных в Москве во время его пребывания «в мальцах» у Адольфа Эберса.

В грамотке 32 это вопрос к отцу о происходящем на приграничных территориях:

да пиши гсдар батю.шкѡ . | чтѡ у вас на рубеже проѡмеж великих пѡслѡв де.еце.

Возможно, речь идет о переговорах между Россией и Швецией на реке Плюссе летом 1666 г., в результате которых было заключено дополнительное соглашение к завершившему Русско-шведскую войну 1656–1661 гг. Кардисскому миру (1661). На переговорах обсуждались вопросы возвращения пленных и условия российско-шведской торговли, а Адольф Эберс принимал активное участие в подготовке этих переговоров [Форстен 1898, 330–350].

В грамотке 54 речь идет о судьбе шведских пленных, принявших православную веру, которые по условиям Кардисского мирного договора должны были остаться в России:

а что | гсдрь пищеш ѡ мужиках чтоб я бил челом Aдолфу | чтоб тех мужиков по мирному договору ѡтдали | и тех мужиков здес нет и ныне с москве полоняни|ковь не ѡтпущають каторые приняли греческую | веру толке техь ѡтпущають каторые не в гре|ческои веры; писана маия вь 12 де.

Плюсское соглашение было подписано 12 октября 1666 г. Поскольку Адольф Эберс занимался урегулированием вопроса о возвращении пленных, возможно, письмо Петра было написано до начала переговоров на реке Плюссе.

Основная часть грамотки 129 (единственной датированной: пришла въ .20. де сентября | .173. [=1665]) посвящена сообщению об историческом эпизоде Русско-Польской войны (1654–1667):

а у нас на Mосквы | дал бгь . здорово . а с полѧками еше миру неть . || и нынеча всемь . и служивым и служба сказана . | боѧрям . акалничим (?). и дворѧням . раитарам . | и стрелцом . солдатам . и шатарникомь . и всяких | чiнов людеи iх. | и сам гдрь паднимаетсѧ . на литву . са всемь дво|ромь . своимь . и са всемь воискомь . своимь. | а масква будет . астав.слена и приказана | баѧрину . ильи даниловичу . милославскому.

Правда, 1665 год не отмечен яркими событиями в этой кампании и о выезде из Москвы царя и всего двора ничего не известно.

2.4. Другие элементы содержания

2.4.1. В грамотке 54 содержится просьба передать «поздравление» младшему брату Ивану, сообщение о получении его письма и просьба передать ему пожелание писать впредь:

сестры моеи Ѳеклы Парѳневны поздравление . | брату Ивану тако же а что ѡн писаль своею рукою | то видел и впред ему вели гсдрь писат ко мне.

Сообщение брата Парфения Никона о том, что Иван постигает азбуку (да ѡт ванки вам великому члобитю твердит азбуку (л. 196)) является свидетельством того, что детей в купеческой среде этого времени учили грамоте.

2.4.2. В грамотке 73 находим приписку – извинение за небрежный почерк:

не покручинсе что худо писано потому что | вскоростно.

Поскольку подобные приписки довольно редки (ср. похожее извинение в письме Ивана Александрова: я был пьѧнь <...> писал скоро | не ѡсуди (л. 23об.)) и действительно сопровождают письма, написанные неряшливо, вряд ли их можно считать чисто этикетными.

3. Графические особенности: разные типы почерка

Поскольку Петр Торчаков в период написания писем – довольно молодой человек (видимо, ему от 18 до 25 лет), а переписка с отцом, прежде всего, носит личный, а не деловой характер, нет сомнений, что он пишет письма собственноручно. Разные его тексты графически довольно значительно различаются между собой – это видно по начертаниям отдельных букв. Можно говорить о двух стилях почерка – «изысканном» (тип А) и «деловом» (тип В). Основные различия между двумя типами почерка представлены в табл. 1.

Табл. 1. Различия между типами почерка

|

тип А |

тип B |

|

активное использование точек между периодами и словами (иногда внутри слов) |

отсутствие (или очень малое количество) точек между периодами и словами |

|

использование декоративных элементов (изысканные хвосты букв, росчерки, простые виньетки) |

отсутствие декоративных элементов |

|

последовательное использование графемы Ѡ во всех позициях |

употребление графемы Ѡ только в начале слова |

|

использование графемы Ф (ферт) |

использование графемы Ѳ (фита) |

|

крайне редкое употребление графемы Ъ |

более частое употребление графемы Ъ |

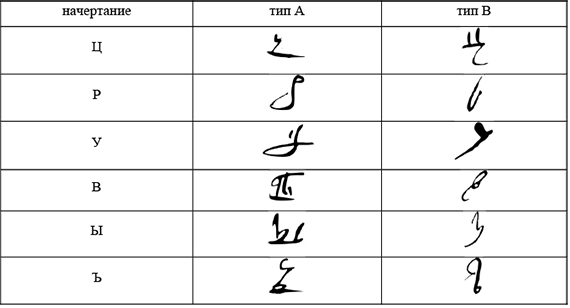

Для разных типов почерка характерно использование разных графических вариантов отдельных букв. Основные различия начертаний представлены в табл. 2.

Табл. 2. Графические варианты отдельных строчных букв в типе почерка А и типе почерка B

В отдельных грамотках указанные выше графические черты могут комбинироваться по-разному. Самыми яркими чертами, максимально противопоставляющими грамотки с разными типами почерка, является употребление графически парных букв Ф vs. Ѳ и Ѡ (во всех позициях) vs. О. На основании этих признаков грамотки делятся на две группы: тип А –18, 32, 33, 37, 53, 55, 124, 175 и тип В – 54, 72, 73, 103, 107. Грамотка 129 совмещает в себе признаки обоих типов.

Сравнительная характеристика графических особенностей грамоток представлена в табл. 3, где S – общее количество символов в тексте, P – количество точек между периодами и словами (а также внутри слов), ind P/S – соотношение количества точек и общего количества символов, Ъ – количество употреблений графемы Ъ и ее графический вариант (a или b). Символом * отмечены незначительные отклонения от общей картины в пределах грамотки.

Данные приводятся без учета надписей на «конверте».

Табл. 3. Сравнительная характеристика графических особенностей грамоток

|

№ |

S |

P |

ind |

Ъ |

ind |

Ѡ |

Ф |

Ц |

В |

У |

Р |

Ы |

тип |

|

18 |

2411 |

140 |

0,06 |

9 |

0,004 |

Ѡ |

Ф* |

a |

b |

a |

a |

a |

A |

|

32 |

1433 |

61 |

0,04 |

0 |

0 |

Ѡ |

Ф |

a |

b |

a |

a |

a |

A |

|

33 |

984 |

46 |

0,05 |

8a |

0,007 |

Ѡ |

Ф |

– |

a |

a |

a |

a |

A |

|

37 |

970 |

3 |

0,003 |

9a |

0,009 |

Ѡ* |

Ф |

a/b |

a |

a |

a |

a |

A |

|

44 |

1191 |

47 |

0,04 |

14a |

0,01 |

Ѡ* |

Ф |

a/b |

a |

a |

a |

a |

A |

|

53 |

837 |

4 |

0,005 |

18a |

0,02 |

Ѡ* |

Ф |

a |

a |

a |

a |

a |

A |

|

55 |

943 |

65 |

0,07 |

2a |

0,004 |

Ѡ |

Ф |

a |

a |

a |

a |

a |

A |

|

124 |

1237 |

27 |

0,02 |

2a |

0,002 |

Ѡ* |

Ф |

a |

a |

a |

a |

a |

A |

|

175 |

1054 |

62 |

0,06 |

3a |

0,002 |

Ѡ* |

Ф |

a |

a |

a |

a |

a |

A |

|

129 |

2616 |

198 |

0,08 |

51b |

0,02 |

О* |

Ф/Ѳ |

a |

a/b* |

a* |

a |

a |

A/B |

|

14 |

382 |

1 |

0,003 |

10b |

0,03 |

О |

Ф |

b |

b |

a/b |

b |

b |

B |

|

54 |

1349 |

6 |

0,004 |

32b |

0,02 |

О |

Ѳ* |

b |

b |

b |

b |

b |

B |

|

72 |

1328 |

6 |

0,005 |

35b |

0,03 |

О |

Ѳ |

– |

b |

b |

b |

a/b |

B |

|

73 |

782 |

5 |

0,006 |

20b |

0,03 |

О |

Ѳ |

b |

b |

b |

b |

b |

B |

|

103 |

1339 |

5 |

0,004 |

31b |

0,02 |

О |

Ѳ |

b |

b |

a/b |

a/b |

a/b |

B |

|

107 |

955 |

11 |

0,01 |

21b |

0,02 |

О |

Ѳ |

b |

b |

a/b |

b |

b |

B |

В № 18 (тип А) при 13 употреблениях графемы Ф один раз встречается Ѳ, в № 54 (тип B) на 8 употреблений Ѳ приходится два употребления Ф. В № 129, которую мы относим к смешанному типу, иное соотношение этих написаний: Ф – 6 раз, Ѳ – 14. При общем распределении грамоток на типы А и В по написанием Ѡ или О не в начале слова тоже встречаются незначительные отклонения. Так, в №№ 37, 44, 175 при регулярном употреблении Ѡ не в начале слова встретилось по три употребления О, в № 53 – два. В № 129 дважды встретилось написание Ѡ не в начале слова.

Таким образом, по графическим признакам корпус грамоток Петра Торчакова распадается на две группы, с недостаточно четкими границами между ними. Самым ярким образцом совмещения двух графических типов выступает № 129.

При анализе всего корпуса грамоток архива Парфения Торчакова, было установлено, что графическая система, близкая к типу А писем Петра Торчакова, встретилась только один раз – это письмо Кузьмы Афанасьевича Овчинникова (л. 84), где последовательно используются точки для отделения слов друг от друга, Ѡ (не в начале слова) и Ф, графемы У, Ы, Ъ имеют начертания типа А, графемы Р и В имеют вариативные начертания a/b. Письмо Овчинникова содержит пространные формульные обращения, оно выдержано в официальном стиле (речь идет об обращении к королю в связи с правами русских купцов и прибылью от торговли), с использованием церковнославянизмов. Таким образом, можно сделать вывод, что «изящный» графический стиль Петра Торчакова – не индивидуальное изобретение, а графико-стилистическая разновидность скорописи, используемой в частной переписке. Использование разных графических систем связано также с тематикой письма.

4. Заключение

Возникает вопрос, почему один человек в разных текстах, написанных в течение нескольких лет, использует разные графические приемы?

Можно предположить естественную эволюцию от одного типа почерка к другому по мере взросления человека. Установить, какие грамотки написаны раньше, а какие позже, затруднительно, поскольку Петр Торчаков (как это и принято в частной переписке того времени, см. [Панкратова 1963, 138]) обычно указывает дату написания письма, не указывая год. Однако, опираясь на содержание грамоток, можно отчасти реконструировать последовательность событий в жизни их автора. Так, мы узнаем, что стокгольмский период жизни Петра предшествовал московскому. Все грамотки, написанные в Стокгольме, относятся к типу А, а часть московских – к типу B.

Более важным, однако, представляется то, что различие между двумя типами почерков может объясняться сознательными установками автора и определяться содержанием грамоток. Обращает на себя внимание, что грамотки, содержащие деловую информацию (даже минимальную, как л. 73), написаны почерком типа B. Грамотки же, не отражающие деловых отношений корреспондентов, но относящиеся к области частной переписки, написаны почерком типа А. Отметим, что эти грамотки могут содержать не только информацию личного характера, но и, например, политические новости.

В начале статьи упоминалось замечание Корогодиной о том, что тип почерка в книжной письменности XV–XVI вв. зависит от жанра и функциональной принадлежности текста [Корогодина 2022]. Выдвинутое нами предположение о сознательном выборе разных графических вариантов в частной переписке подтверждается корпусом писем Петра Торчакова: содержание письма могло определять выбор той или иной графической системы.

Литература

АНГЕРМАНН, Н., 2020. Русские купцы в Ливонии в XVII веке, Studia Slavica et Balcanica Petropolitana, 2(28). 3–23. https://doi.org/10.21638/spbu19.2020.201

ВАРЕНЦОВ, В. А., 1989. Привилегированное купечество Новгорода XVI–XVII вв. Вологда: Вологод. гос. пед. ин-т.

ВАРЕНЦОВ, В. А., КОВАЛЕНКО, Г. М., 1999. В составе Московского государства. Очерки истории Великого Новгорода конца XV – начала XVIII в. Санкт-Петербург: БЛИЦ.

ИСАКОВ, С. Г., 2005. Очерки истории русской культуры в Эстонии. Таллинн: Aleksandra.

КАГАН, М. Д., 1992. Белоус Леонтий Петрович. In ЛИХАЧЕВ, Д. С. (ред.). Словарь книжников и книжности Древней Руси. Вып. 3. XVII в. Ч. 1. А–З. Санкт-Петербург: Наука, 131–134.

КОВАЛЕНКО, Г. М., 2007. Эберс (Эбершильд) Адольф. In ЯНИН, В. Л. (ред.). Великий Новгород. История и культура IX–XVII веков: Энциклопедический словарь. Санкт-Петербург: Нестор-История, 543.

КОРОГОДИНА, М. В., 2022. Варьирование почерка в восточнославянских рукописях XV–XVI вв., Петербургские славянские и балтийские исследования, 2(32). 60–75. https://doi.org/10.21638/spbu19.2022.205

КОТКОВ, С. И., 1980. Лингвистическое источниковедение и история русского языка. Москва: Наука.

ЛИХАЧЕВ, Д. С., 1948. Плач о реке Нарове 1665 г. In Труды Отдела древнерусской литературы, VI. Москва, Ленинград: Изд-во АН СССР, 333–338.

НЕЧУНАЕВА, Н. А., ВАММУС, Е. Ф., 2022. Письма Федосьи Ивановны Торчаковой мужу, ивангородскому купцу Парфению Исаковичу (XVII век): описание частной переписки и комментарии транслитерации. In КОСТАНДИ, Е. И. (oтв. ред.). Acta Slavica Estonica XIII. Труды по русской и славянской филологии. Лингвистика XVIII. Вопросы сопоставительных исследований: языки и варианты языка. Тарту: Издательство Тартуского университета, 166–178.

НОВОХАТКО, О. В., 2018. Россия. Частная переписка XVII. Москва: Памятники исторической мысли.

ПАНКРАТОВА, Н. П., 1963. Элементы эпистолярной традиции в частной переписке XVII в. In КОТКОВ, С. И., КНЯЗЕВСКАЯ, О. А. (ред.). Исследования по лингвистическому источниковедению. Москва: Наука, 134–143.

ПАНКРАТОВА, Н. П., 1969. Из истории частной переписки на Руси. In ДУБРОВИНА, В. Ф. (ред.). Изучение русского языка и источниковедение: Сб. статей. Москва: Наука, 127–155.

СЕЛИН, А. А., 2015. Русско-шведская граница (1617–1700 гг.). Формирование, функционирование, наследие. Исторические очерки. Санкт-Петербург: Русско-Балтийский информационный центр «Блиц».

СТЕФАНОВИЧ, П. С., МОРОЗОВ, Б. Н., 2009. Роман Вилимович в гостях у Петра Игнатьевича: псковский архив английского купца 1680-х годов. Москва: Индрик.

ФОРСТЕН, Г., 1898. Сношения Швеции и России во второй половине XVII века (1648–1700). Журнал Министерства народного просвещения, 2, sec. 2, 210–277; 4, 321–354; 5, sec. 2, 48–103; 6, sec. 2, 311–350.

KRETCHMER, A., 1998. Zur Geschichte des Schriftrussischen. Privatkorrespondenz des 17. und frühen 18. Jahrhunderts. München: Verlag Otto Sagner.

PERESWETOFF-MORATH, A., 2009. Ryska köpmän och diktare i stormaktstidens Stockholm: kring författaren till ”Оплачъ наровескъ”, Slavica Lundensia, 24. 199–234.

PERESWETOFF-MORATH, A. I., 2010. Isaak Torčakov och diakerna: kring den äldre svenska slavistikens historia, Slovo (Uppsala), 51. 7–32.

PERESWETOFF-MORATH, A. I., 2012. Isaak Torakov: en ingermanländsk diak. In KOVALENKO, G., LÖFSTRAND, E. Novgorodiana Stockholmiensia, 19. Stockholm: Stockholms universitet, 93–129.

PERESWETOFF-MORATH, A. I., 2023. Petitions, Letters, Wills, and Receipts. In JÖNSSON, A., VETUSHKO-KALEVICH, A. (eds.). Sweden, Russia, and the 1617 Peace of Stolbovo. Acta Scandinavica, 14. 235–286. https://doi.org/10.1484/M.AS-EB.5.130234

VAMMUS, Je., 2022. «Minu isale ja isandale Parfeni Issakovitšile suur tervitus»: Ivangorodi kaupmehe naise Fedosja Totšakova kiri (17. sajand). Tuna: ajalookultuuri ajakiri. Tallinn: Rahvusarhiiv. 3. 104–110.

Bibliography (Transliteration)

ANGERMANN, N., 2020. Russkiye kuptsy v Livonii v XVII veke, Studia Slavica et Balcanica Petropolitana, 2(28). 3–23. https://doi.org/10.21638/spbu19.2020.201

VARENTSOV, V. A., 1989. Privilegirovannoye kupechestvo Novgoroda XVI–XVII vv. Vologda: Vologod. gos. ped. in-t.

VARENTSOV, V. A., KOVALENKO, G. M., 1999. V sostave Moskovskogo gosudarstva. Ocherki istorii Velikogo Novgoroda kontsa XV – nachala XVIII v. Sankt-Peterburg: BLITS.

ISAKOV, S. G., 2005. Ocherki istorii russkoy kul’tury v Estonii. Tallinn: Aleksandra.

KAGAN, M. D., 1992. Belous Leontiy Petrovich. In LIKHACHEV, D. S. (red.). Slovar’ knizhnikov i knizhnosti Drevney Rusi. Vyp. 3. XVII v. CH. 1. A–Z. Sankt-Peterburg: Nauka, 131–134.

KOVALENKO, G. M., 2007. Ebers (Ebershil’d) Adol’f. In YANIN, V. L. (red.). Velikiy Novgorod. Istoriya i kul’tura IX–XVII vekov: Entsiklopedicheskiy slovar’. Sankt-Peterburg: Nestor-Istoriya, 543.

KOROGODINA, M. V., 2022. Var’irovanie pocherka v vostochnoslavyanskih rukopisyah XV–XVI vv, Peterburgskie slavyanskie i baltiyskie issledovaniya, 2(32). 60–75. https://doi.org/10.21638/spbu19.2022.205

KOTKOV, S. I., 1980. Lingvisticheskoye istochnikovedeniye i istoriya russkogo yazyka. Moskva: Nauka.

LIKHACHEV, D. S., 1948. Plach o reke Narove 1665 g. In Trudy Otdela drevnerusskoy literatury, VI. Moskva, Leningrad: Izd-vo AN SSSR, 333–338.

NECHUNAYEVA, N. A., VAMMUS, Ye. F., 2022. Pis’ma Fedos’i Ivanovny Torchakovoy muzhu, ivangorodskomu kuptsu Parfeniyu Isakovichu (XVII vek): opisanie chastnoy perepiski i kommentarii transliteratsii. In Acta Slavica Estonica XIII. Trudy po russkoy i slavyanskoy filologii. Lingvistika XVIII. Voprosy sopostavitel’nyh issledovaniy: yazyki i varianty yazyka. Otv. red. Ye. I. Kostandi, I. P. Kyul’moya. Tartu: Izdatel’stvo Tartuskogo universiteta, 166–178.

NOVOKHATKO, O. V., 2018. Rossiya. Chastnaya perepiska XVII. Moskva: Pamyatniki istoricheskoy mysli.

PANKRATOVA, N. P., 1963. Elementy epistolyarnoy traditsii v chastnoy perepiske XVII v. In KOTKOV, S. I., KNYAZEVSKAYA, O. A. (red.). Issledovaniya po lingvisticheskomu istochnikovedeniyu. Moskva: Nauka, 134–143.

PANKRATOVA, N. P., 1969. Iz istorii chastnoy perepiski na Rusi. In DUBROVINA, V. F. (red.). Izucheniye russkogo yazyka i istochnikovedenie: Sb. statey. Moskva: Nauka, 127–155.

SELIN, A. A., 2015. Russko-shvedskaya granitsa (1617–1700 gg.). Formirovanie, funktsionirovanie, nasledie. Istoricheskie ocherki. Sankt-Peterburg: Russko-Baltiyskiy informatsionnyy tsentr «Blits».

STEFANOVICH, P. S., MOROZOV, B. N., 2009. Roman Vilimovich v gostyah u Petra Ignat’evicha: pskovskiy arhiv angliyskogo kuptsa 1680-h godov. Moskva: Indrik.

FORSTEN, G., 1898. Snosheniya Shvetsii i Rossii vo vtoroy polovine XVII veka (1648–1700). Zhurnal Ministerstva narodnogo prosveshcheniya, 2, sec. 2, 210–277; 4, 321–354; 5, sec. 2, 48–103; 6, sec. 2, 311–350.

1 Архив оцифрован и доступен на сайте Национального архива Эстонии: https://www.ra.ee/dgs/_purl.php?shc=EAA.3287.1.190:1.

2 При публикации писем мы исходим из того, что они представляют научный интерес также в том отношении, что позволяют отчасти реконструировать обстоятельства частной жизни русских купцов в Нарве в XVII в.; это, однако, не входит в задачи данной статьи.

3 При транслитерации скорописного текста мы придерживаемся правил, принятых в изданиях поздних памятников письменности: тексты передаются буква в букву с сохранением букв ѡ, ѣ, ѧ, ѳ, ѯ; выносные буквы вносятся в строку, но выделяются курсивом; титла и другие надстрочные знаки не воспроизводятся; текст делится на слова; конец строки обозначается одной, а конец листа – двумя вертикальными чертами.

4 Сёдермальм (швед. Södermalm) – район Стокгольма.

5 О том, что Петр Торчаков «сидит в общей лавке», и об обнаружении у него краденых предметов упоминается в грамотке Петра Белоусова от 28 декабря 1661 года (л. 52).

6 Григорий Осипович Ровнов (Рохнов) – крестный брат Парфения, долгое время живший в Стокгольме; его жена Татьяна Федоровна упоминается в грамотке 55 (Танька). Семья Ровновых, видимо, была выслана шведскими властями из Нарвы в Стокгольм в 1656 г. и предпочла остаться там после разрешения вернуться [Pereswetoff-Morath 2009, 215].

7 Петр Павлович Белоусов (Белоус) – зять Парфения, женатый на двоюродной сестре Парфения Евдокее Филипповне. Представитель влиятельной купеческой семьи Белоусовых, в 1655–1656 гг. один из двух русских советников в Нарвском городском совете [Pereswetoff-Morath 2009, 207]. В 1656 г. семья Белоусовых была выслана в Стокгольм, где и осталась. В 1663 г. Петр Белоус упоминается как единственный русский, имеющий свою лавку в Стокгольме. Белоусовы были в числе нарвитян, боровшихся за права русских купцов в Нарве и Ивангороде, в частности, они обращались с челобитной к шведскому королю Карлу XI в 1664 г. с просьбой не выселять их из города в деревню Юлду-Йоала [там же, 215–220]. Дата смерти Петра Белоусова (19 января 1666 г.) известна из рукописного сборника, содержащего «Плач о реке Нарове».

8 Леонтий, сын Петра Белоусова, считается автором «Плача о реке Нарове» с момента первой публикации этого текста [Лихачев 1948; Каган 1992, 133–134; Исаков 2005, 49–52], однако по мнению А. Пересветова-Мурата автором этого произведения был не Леонтий, а сам Петр Павлович [Pereswetoff-Morath 2009].

9 Микляевы – известные купцы Новгорода. Петра Микляева упоминает Адам Олеарий в «Описании путешествия в Московию». Активный участник международной торговли в 1640 – нач. 1660-х гг., он известен также тем, что выполнял дипломатические поручения Алексея Михайловича. В середине XVII в. ему принадлежал большой двор на Рогатице и каменные палаты на Никитиной улице в Новгороде [Варенцов 1989, 51, 54, 60; Варенцов, Коваленко 1999, 73, 79–80, 147; Ангерманн 2020, 12].